في دارفور، لا تبدأ الحكاية من طلقةٍ واحدة ولا تنتهي عند اتفاقٍ واحد، بل تبدأ من أرضٍ تُزرَع ومواشي ترعى، ومع كل موجة تصحّر أو تغيّر في ميزان السلطة، يتبدّل شكل النزاع، لكن جوهره يظل يدور حول الأرض والموارد والتمثيل والهوية.

على مدى عقود، تراكمت طبقات من التهميش والصراعات القبلية والتحولات السياسية والاقتصادية والبيئية، حتى صارت دارفور اسماً ملازماً للتهجير والعنف والمليشيات، ثم جزءاً مركزياً من حرب أوسع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في يومنا هذا.

نروي حكاية دارفور كما تظهر في المسار الزمني للأحداث: من جذور الصراع الرعوي–الزراعي، إلى لحظة التمرد المنظم عام 2003، ثم صعود الجنجويد وتحولهم إلى قوات الدعم السريع، وصولاً إلى المشهد الراهن وتداعياته.

حكاية دارفور.. البداية من الصراع البدائي

يُحكى في بطون الكتب، وكما روى لنا المؤرخون مثل لورانس إتش. كيلي، أن الإنسان الأول عاش دهراً طويلاً لا يعرف للحروب سبيلاً. كان يرحل خلف صيده، ويأكل مما تجود به الطبيعة، حراً طليقاً. ولم تشتعل نيران النزاع الحقيقية إلا حين قرر الإنسان أن يتوقف عن الترحال، ويغرس بذوراً في الأرض، ويقول: “هذه لي”. فمع الزراعة والتملك، وُلد الصراع الأزلي على الموارد.

لكن حكايتنا اليوم لا تعود بنا إلى العصر البدائي، بل تحط رحالها في أرض “دارفور”، لتروي فصلاً مشابهاً من فصول التنازع البشري على الأرض.

بداية الحكاية تبدأ بشح من السماء وأرضٌ تضيق بأهلها، في ثمانينيات القرن الماضي. في تلك الفترة، لم تكن السياسة هي المحرك الأول للأحداث، بل كانت الطبيعة القاسية.

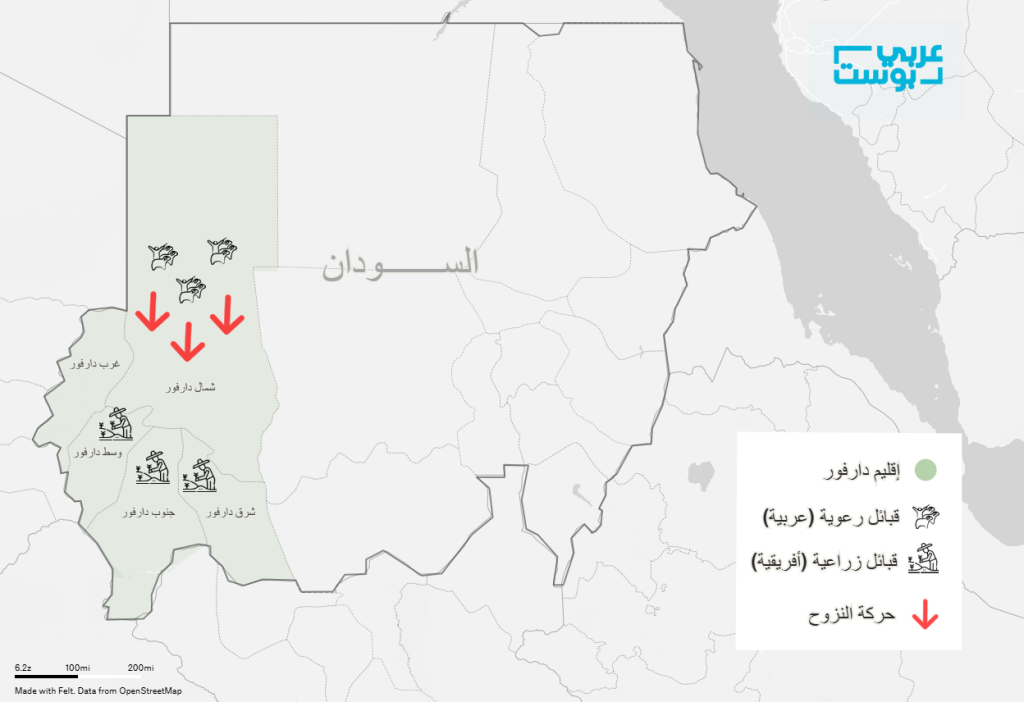

كان في تلك الأراضي الشاسعة مجموعتان من البشر تتقاسمان العيش:

- 1- القبائل شبه الرُحَّل (عربية): يربون الإبل، وحياتهم قائمة على التنقل المستمر.

- 2- القبائل الزراعية (الأفريقية): يفلحون الأرض ويعيشون على الزراعة.

فجأة، تغير الطقس في فترة الثمانينيات. حل الجفاف، وشحّت الأمطار، وبدأ التصحر يزحف ببطء ليلتهم الأخضر واليابس. وكما يروي لنا المؤرخ السوداني أحمد سيكينغا (Ahmad Sikainga)، وهو مؤرخ سوداني وأستاذ في جامعة أوهايو، فإن هذا التحول البيئي كان الشرارة الأولى للنزاع في دارفور.

وجد رعاة الإبل أنفسهم في مأزق؛ فالمراعي جفت، ومواشيهم التي هي عصب حياتهم باتت مهددة بالهلاك، لتبدأ رحلتهم في البحث عن الحياة. لم يكن أمامهم خيار سوى الرحيل والنزوح من شمال دارفور إلى نحو الجنوب، إلى المناطق الزراعية الخصبة التي تسكنها بالغالب القبائل الأفريقية.

لم يكن نزوحاً للغزو، بل كان نزوحاً للبقاء. لكن المزارعين في الجهة المقابلة، رأوا في هذا الزحف تهديداً لأراضيهم ومحاصيلهم التي تعبوا في زراعتها.

بدأ هنا “الصراع من أجل البقاء” ليتحول مع الوقت إلى “صراع بين البشر”. المزارعون أرادوا حماية حقولهم، والرعاة أرادوا إطعام إبلهم. وبسبب الجفاف وشح الموارد، اشتعل فتيل الصراع الذي لم يخمد.

لم تكن القصة في بدايتها صراع هويات بقدر ما كانت مأساة بيئية؛ تصحرٌ وجفاف دفعا إلى التناحر على قطرة ماء وعود عشب، لتبدأ من هنا حكاية النزاع الطويل في دارفور.

ضاقت الأرض أكثر مع كل بئر يجف، لتزداد حدة الاحتكاك بين القبائل، ولم يعد الخلاف مجرد مناوشات، بل تحول إلى صراع وجودي حول سؤالين مركزيين:

- – لمن تعود ملكية الأرض الصالحة للبقاء؟

- – وأين تقع مسارات الرعي التي يمكن للماشية أن تعبر منها دون أن يثير ذلك حفيظة المزارعين؟

السنوات العجاف كانت ذروتهما بين (1983-1985)، لتصل القصة إلى ذروة شح الموارد في تلك الفترة، واكتظت الدروب ومسارات التنقل بقوافل النازحين الذين هجروا مراعيهم المعتادة، هاربين من شبح العطش والجوع.

حين تلونت الأرض بالدم

مع حلول التسعينيات، لم يعد الصراع مجرد تدافع حول بئر ماء أو قطعة مرعى. تغير وجه الحكاية ليصبح أكثر قتامة. بدأت قصص سرقة المواشي ونهب المنازل تنتشر كالنار في الهشيم، وأصبح التعدي على الزرع ذريعة للقتل. ودخل الجميع في حلقة من الثأر والانتقام المتبادل، حيث الدم يطلب الدم.

الفصل الأول: “حرب الفور والعرب” (1987 – 1989)

تطورت الأحداث دراماتيكياً، وخرج المارد من قمقمه. لم تعد المناوشات فردية، بل تحولت إلى ما وثّقه التاريخ بـ”أول حرب” حقيقية شاملة بين قبائل الفور (المزارعين) والقبائل العربية (الرعاة)، سُميّت “حرب الفور والعرب” بين عامي (1987 – 1989).

وكما يروي لنا عالم الاجتماع السوداني شريف حرير في كتابه (Short-Cut to Decay)، وهو الكتاب الوحيد الذي استند إلى محاضر حكومية رسمية، فإن المشهد كان مروعاً:

– الانحياز الرسمي: منذ البداية، مالت كفة الحكومة المركزية في الخرطوم لصالح القبائل العربية، مدفوعة بشعارات “القومية”.

– فاتورة الحرب: استمرت الحرب عامين، أُحرقت فيها القرى ودُمرت سبل العيش. وبحسب الوثائق وسجلات مؤتمرات الصلح، فقدت المنطقة ما بين 2,500 إلى 5,000 شخص، وهو رقم أكده أيضاً كتاب “دارفور: تاريخ قصير وطويل” (Darfur: A Short History of a Long War) للمؤلفين جولي فلينت وأليكس دي فال.

– هدنة مؤقتة: في مايو 1989، تدخلت الحكومة ذاتها لترعى مؤتمراً للصلح، محاولةً رتق النسيج الذي تمزق، ووضعت أرقاماً دقيقة للتعويضات، لكن الجرح كان قد أصبح غائراً.

الفصل الثاني: تمرد “بولاد”.. والشرارة التي لم تنطفئ

لم يكد يمضي عامان على تلك الهدنة الهشة، حتى دخلت الحكاية منعطفاً سياسياً خطيراً في عام 1991.

ظهر في المشهد رجل يدعى داود يحيى بولاد، قاد أول تمرد مسلح منظم ضد حكومة “الإنقاذ” الجديدة بقيادة عمر البشير. كانت صرخة بولاد احتجاجاً على ما رآه “تهميشاً” للإقليم وانحيازاً حكومياً مستمراً للقبائل العربية.

لكن المشهد الختامي لبولاد، كان نهاية مأساوية، ومقدمة لبداية جديدة أخرى.

لم يستمر تمرد بولاد طويلاً؛ فقد سحقته الآلة العسكرية الحكومية بسرعة، وانتهى الأمر بإعدامه في عام 1992. لكن الثمن كان باهظاً:

– شنت القوات الحكومية حملة وُصفت بـ”الانتقامية”.

– تحولت مناطق شاسعة في “وادي صالح” و”جبل مرة” إلى ركام.

– تشير بعض التقديرات المرتفعة، إلى أن حصيلة القتلى في تلك الحملة ناهزت 35,000 شخص.

يقول المؤرخون إن إعدام بولاد أنهى التمرد في حينه، لكنه زرع في رحم الأرض بذوراً لحركات مسلحة ستظهر لاحقاً، لتخبرنا أن النار التي أُخمدت ظاهرياً، ظلت تتقد تحت الرماد.

الفصل الثالث: سنوات التكوين السري ولغز “الكتاب الأسود”

بعد مقتل “بولاد”، ظن البعض أن النار قد انطفأت، لكن الحقيقة كانت تسري تحت الأرض. ففي العقد الذي تلا عام 1992 وحتى 2003، عاش إقليم دارفور حالة من الغليان الصامت. لم تكن هناك حرب كبرى، بل نزاعات متفرقة هنا وهناك، كانت بمثابة “مختبر” لتشكيل ما هو قادم.

بدأت ولادة “جبهة تحرير دارفور” في الخفاء، وبعيداً عن الأعين، إذ شرعت “مليشيات الدفاع الذاتي” التابعة لقبائل الفور والزغاوة والمساليت تتجاوز خلافاتها القديمة. وأدرك هؤلاء أن البندقية المنفردة لا تحمي، فبدأوا في دمج صفوفهم في مرحلة تأسيس سري، ليولد من رحم هذه التحالفات كيان جديد أطلقوا عليه اسم “جبهة تحرير دارفور”.

كان هذا الاسم إعلاناً ضمنياً بأن الصراع لم يعد قبلياً فحسب، بل أصبح صراعاً ضد السلطة المركزية.

المنشور الغامض.. الكتاب الأسود: في عام 2000، وبينما كان المسلحون يجهزون عتادهم، ظهر سلاح أخطر وأقوى من الرصاص، هو: “الكتاب الأسود“.

كان هذا الكتاب يوزع سراً في ليل دارفور والخرطوم، يتناقله الناس كأنه منشور سري خطير. لم يحتوِ الكتاب على خطط عسكرية، بل احتوى على “أرقام”. فقد وثّق الكتاب بدقة بالغة اختلال موازين السلطة والثروة في السودان، وكيف تم تهميش الإقليم.

ما حير السلطات والناس معاً، هو الغموض الذي أحاط بالكتاب:

– الكتاب الأسود نُشر دون اسم مؤلف، واكتفى كاتبوه بتوقيع: “الباحثون عن الحقيقة والعدالة”.

– لا مكان للنشر، ولا حقوق محفوظة، ومع ذلك انتشر كالنار في الهشيم.

– تحدى كاتبوه السلطات بإصدار جزء ثانٍ في عام 2002، عجزت الحكومة عن إيقافه.

يصف الباحث الفرنسي جيرار برونييه، من المركز القومي للأبحاث العلمية CNRS في باريس، في كتابه (دارفور: الإبادة الغامضة) تأثير هذا الكتاب قائلاً:

“ما خلق الصدمة ليس محتويات الكتاب، ولكن ببساطة حقيقة أن أحد الأفعال الممنوعة قد كُسرت وأن شخصاً ما قد تجرأ على طباعة ما يعرفه الجميع ولكن لا يريدون التحدث عنه”.

لقد شكّل هذا الكتاب الأرضية الفكرية التي استندت عليها الحركات المسلحة، ولا سيما “حركة العدل والمساواة” فيما بعد.

كانت هذه الفترة هي الهدوء الذي يسبق العاصفة. وإذا حاولنا إحصاء ضحايا هذه الفترة في الثمانينيات والتسعينيات، استناداً لتقارير هيومن رايتس ووتش وكتاب فلينت ودي وال، سنجد أن آلاف الأرواح قد أُزهقت بالفعل قبل أن يسمع العالم بكلمة “دارفور” في نشرات الأخبار عام 2003.

الفصل الرابع: “أزمة دارفور”: حين سمع العالم دوي الأزمة

جاء عام 2003 ليكون عاماً فاصلاً في هذه الحكاية. حين قرر المتمردون الخروج من السرية إلى ساحات الحرب المفتوحة. لم يعودوا مجرد مجموعات غاضبة، بل أصبحوا قوات بأسماء وهياكل تنظيمية، وقادة يظهرون على شاشات التلفاز، ليُسمع دوي الأزمة في العالم بأكمله.

لم يعد العالم يتجاهل ما يحدث، فقد أيقظته ضربتان عسكريتان زلزلتا أركان الحكومة المركزية وغيرتا مجرى التاريخ في الإقليم:

– هجوم قولو (فبراير 2003): سيطرت “جبهة تحرير دارفور” على مدينة “قولو” في جبل مرة.

وبعد هذا النصر، غيرت الجبهة اسمها إلى “حركة تحرير السودان”، وكأنها تقول للخرطوم: “نحن هنا، وهذا أول بيان رسمي للتمرد”.

– هجوم مطار الفاشر (أبريل 2003): إذا كان هجوم “قولو” شرارة، فإن ما حدث في أبريل/نيسان كان انفجاراً. في عملية نوعية وجريئة، توحدت بندقيتا “حركة تحرير السودان” مع “حركة العدل والمساواة” لشن هجوم مشترك على الهدف الأكثر تحصيناً ورمزية: مطار الفاشر.

اقتحم المتمردون المطار ودمروا “الطيور الحديدية” التي كانت مصدر رعبهم؛ طائرات الأنتونوف القاذفة والمروحيات العسكرية وهي جاثمة على المدرج.

وقُتل العشرات من الجنود في المعركة، وكان الأكثر إيلاماً للجيش، أسر قائد سلاح الطيران نفسه.

بهذه العملية، أعلنت الحركات المسلحة عن نفسها كقوة لا يستهان بها، وأدرك العالم والحكومة في الخرطوم أن ما يحدث في دارفور ليس مجرد “تمرد محلي”، بل هي حرب حقيقية.

ولنتوقف هنا قليلاً، لكي ننظر إلى الجانب الآخر من الحكاية، وهي القبائل العربية، فما سبق ذكره ارتبط بشكل كبير منه بالخط الزمني المتعلق بالقبائل الزراعية (الأفريقية) ورحلة تحولها إلى التمرد ضد الحكومة.

ولكي نرسم الخط الزمني، بأهم وأبرز محطاته بالنسبة للقبائل الرعوية (العربية)، فإن التسلسل التفاعلي التالي يقدم مختصراً لذلك، يمكن من خلاله فهم تسلسل الصراع في دارفور على الشكل التالي:

الفصل الخامس: ميلاد “الجنجويد”

بعد صدمة المطار وسقوط الطائرات، لم يكن رد الحكومة في الخرطوم، بقيادة عمر البشير، تقليدياً. قررت السلطة ألا تحارب المتمردين بجيشها النظامي فحسب، بل لجأت إلى المخزون البشري في الصحراء، لتفتح بذلك “صندوق باندورا” الذي لم يغلق حتى اليوم.

الاستعانة بقوات غير نظامية مكونة من القبائل الرعوية كان الرد الحكومي، الذي وصفه العالم لاحقاً بأنه كان “عنيفاً وغير متناسب”. وبدلاً من إرسال الجنود النظاميين فقط، قامت الحكومة بتسليح القبائل العربية الموالية لها، مشكلةً ما عُرف بمليشيات “الجنجويد“.

ولاسم “الجنجويد” في حكايتنا روايتان تتناقلهما الألسن:

- الرواية الشعبية: تقول إن الكلمة تعني “الرجل الذي يركب الجواد ويحمل بندقية (غالباً رشاش جيم-3)”.

- رواية النسب: تذهب إلى عمق التاريخ، مشيرة إلى أن الاسم مشتق من “الجنيد بن عبد الله الجهني”، الجد الأكبر لعرب دارفور وتشاد، والمنتمي لقلب قبيلة جهينة العربية.

بحسب تقديرات “مجموعة الأزمات الدولية”، فإن المشهد كان مرعباً من حيث العدد؛ إذ فاق عدد مسلحي القبائل الداعمة للحكومة عدد القوات النظامية (البالغة 40 ألف جندي) بأكثر من عشرة أضعاف.

وهنا كُتبت الصفحات السوداء التي أدانتها المحكمة الجنائية الدولية لاحقاً. نفّذت هذه القوات استراتيجية عسكرية قاسية وصفتها المحكمة في لاهاي بـ”سياسة الأرض المحروقة”، ضد القرى التي يُعتقد أنها تدعم المتمردين، وشملت القتل الجماعي، والاغتصاب الممنهج، وحرق القرى، وتسميم الآبار، ما أدى إلى أزمة إنسانية كارثية، حيث قُتل مئات الآلاف ونزح الملايين.

كانت النتيجة كارثة إنسانية هزت ضمير العالم؛ مئات الآلاف من القتلى، وملايين المشردين الذين هاموا في الأرض وضاقت بهم السبل.

بذلك، تبدأ الحكاية تركز أكثر على “الجنجويد”، وقصة تحول مليشيات قبلية عربية غير نظامية إلى قوات شبه عسكرية تابعة للدولة، تغير مسماها لاحقاً إلى “قوات الدعم السريع”.

وكان التسلسل التاريخي منذ الجذور وحتى عام 2013 على النحو التالي:

1. الجذور: الفوضى والحروب الإقليمية (الثمانينيات – أواخر التسعينيات)

لم يظهر الجنجويد فجأة في 2003، بل تشكلت نواتهم قبل ذلك بكثير نتيجة عوامل متداخلة، وفق ما وثقته كتابات الباحث المتخصص في شؤون السودان “أليكس دي وال” في أبحاث Small Arms Survey:

– الحروب التشادية الليبية: في الثمانينيات، استخدم العقيد معمر القذافي في ليبيا قبائل عربية من تشاد ودارفور لتشكيل ما عرف بـ “الفيلق الإسلامي”، جزءاً من حلمه بإنشاء دولة الساحل الإسلامية الكبرى، أو تأسيس “الولايات المتحدة الأفريقية”. بعد هزيمة القذافي في تشاد، عادت هذه المجموعات المدربة والمسلحة إلى دارفور.

وبالمناسبة، كان خليفة حفتر قائداً للقوات الليبية في تشاد، والقائد العسكري الأعلى الذي تأتمر بأمره جميع القوات في الميدان، بما فيها وحدات “الفيلق الإسلامي” والتي كانت تحتوي على مقاتلين من دارفور.

وعندما أسر حفتر، تبرأ القذافي منه ومن جميع الجنود والمرتزقة الذين معه، قائلاً إنه لا يملك جيشاً نظامياً هناك، ما جعل مصيرهم واحداً في الأسر.

– تسليح القبائل الرُحّل: في عهد الصادق المهدي، ثم بداية عهد الإنقاذ برئاسة البشير عام 1989، قامت الحكومة بتسليح القبائل العربية في مناطق التماس لقتال “الحركة الشعبية” (جون قرنق) القادمة من الجنوب، وعُرفوا حينها بـ”المراحيل”.

– الصراع على الموارد: في التسعينيات، ومع موجات الجفاف والتصحر، نشأت صراعات دموية بين القبائل الرعوية (العربية غالباً) والقبائل الزراعية (الأفارقة غالباً) حول الأرض والماء، مما زاد من عسكرة القبائل.

2. ذروة الجنجويد: حرب دارفور (2003 – 2005)

عندما تأسست حركتا (تحرير السودان والعدل والمساواة) في 2003 في إقليم دارفور غرب السودان، كان الجيش السوداني منهكاً في “جنوب السودان” (قبل انفصاله)، إذ كانت الخرطوم والحركة الشعبية تضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق السلام.

كما أن الجيش السوداني كان نظامياً، ثقيلاً، يعتمد على الدبابات والمدرعات، وبطيء الحركة في الصحراء.

– الاستراتيجية الحكومية: لجأ نظام البشير إلى استدعاء المليشيات القبلية المسلحة (التي أطلق عليها السكان المحليون اسم “الجنجويد”) للقيام بحرب بالوكالة ضد المتمردين.

– القيادة الروحية والقبلية: برز في هذه المرحلة موسى هلال (زعيم قبيلة المحاميد) كأبرز قائد للجنجويد، حيث قام بحشد الشباب للقتال بدعوى الدفاع عن الأرض والعروبة.

– التكتيك: كان الجيش يقصف بالطائرات، ويتقدم الجنجويد على الخيول وسيارات “لاندكروزر” لحرق القرى وقتل من فيها.

واتهمت بعدها الجنجويد بارتكاب حمالة إبادة جماعية وتطهير عرقي بدعم من الحكومة المركزية، وكان الاعتراف الدولي بذلك في عام 2004.

وصدرت المذكرة الأولى لاعتقال البشير على إثر ذلك، في 2009، من المحكمة الجنائية بتهم جرائم حرب وضد الإنسانية، التي أصدرت في عام 2010 مذكرة ثانية بتهمة “الإبادة الجماعية”، بمسؤوليته عما حدث من انتهاكات جسيمة في دارفور بسبب الجنجويد.

3. مرحلة “الشرعنة” ومحاولة الدمج (2006 – 2010)

بسبب الضغوط الدولية الهائلة واتهامات الإبادة الجماعية، حاولت الحكومة السودانية تقنين وضع هذه المليشيات لإبعاد تهمة “الجنجويد” عنها، وكان ذلك على النحو التالي:

– حرس الحدود: تم دمج أجزاء كبيرة من الجنجويد (خاصة قوات موسى هلال) في قوات رسمية سميت “قوات حرس الحدود” تابعة للاستخبارات العسكرية، وأعطيت لهم رتب عسكرية وأرقام نظامية.

– الشرطة الشعبية والاحتياطي المركزي: ودُمجت مجموعات أخرى في الشرطة (قوات أبو طيرة).

وبدأت أولى بذور التوتر في العلاقة بين هلال والخرطوم، مع انخراط حكومة البشير حينها في مفاوضات سلام مع متمردي دارفور في العاصمة النيجيرية أبوجا عام 2006، تجاهلت الخرطوم القبائل العربية التي قاتلت معها، ورفضت إشراكهم بوفد في التفاوض، ثم عينت زعيم المتمردين ميني ميناوي كبيراً لمستشاري البشير، ووجد زعماء القبائل أنهم سيخرجون دون مكتسبات، وأن الحكومة تضحي بهم مقابل بقاء النظام.

نتيجة لذلك؛ تمرد عدد من القادة العرب عام 2007، مثل موسى هلال، وحميدتي الذي أطلق على قواته اسم “الوعد الصادق”، قائلاً إنه يقاتل من أجل العدالة للعرب، مطالباً بحقوق القبائل العربية غرب السودان في الخدمات الصحية والتعليم، فضلاً عن تعويض قتلاهم وجرحاهم في الحرب، وفتح مسارات التنقل والرعي أمام مواشيهم في ممر “الفاشر- نيالا” الذي أغلقه المتمردون من زغاوة شمال دافور.

في عام 2008، عاد حميدتي إلى صف الحكومة، في ظل عدم حصوله على دعم إقليمي من ليبيا أو تشاد، وإغراء الخرطوم له بالأسلحة والأموال، فضلاً عن تقنين وضع قواته.

وجاء هجوم حركة العدل والمساواة على مدينة أم درمان في عام 2008، ووصولها إلى مشارف القصر الجمهوري للبشير، ليعزز من دور “حميدتي” وقواته كخط دفاع متقدم في دارفور، فتم تأطير قواته تحت اسم حرس الحدود قبل أن يتحول اسمها لاحقاً إلى الدعم السريع.

4. صعود “حميدتي” والتحول الجذري (2010 – 2012)

في هذه المرحلة، بدأت الحكومة تفقد السيطرة على موسى هلال الذي أصبح قوياً ومتمرداً على توجيهات الخرطوم.

وارتبط التغير من جانب موسى هلال مع اكتشاف الذهب في عام 2012، إذ تم اكتشاف كميات هائلة من الذهب السطحي في منطقة “جبل عامر”، على بعد نحو 100 كيلومتر شمال مدينة الفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور، وسميت بالمنطقة التي “تبيض ذهباً”.

– حرب القبائل: منطقة جبل الذهب تقع أصلاً في أرض قبيلة “بني حسين”. لكن موسى هلال (زعيم المحاميد/الرزيقات) حرك قواته للسيطرة على المنطقة التي بحسب الروايات المحكية للسكان، فإنها حملت اسم رجل من بطن المحاميد واسمه عامر، وكان من السكان الرحل، ويستوطن في ذلك الجبل في كل صيف.

واندلعت حرب طاحنة بين قوات هلال وقبيلة بني حسين، راح ضحيتها حوالي 800 شخص وأحرقت عشرات القرى.

حسم موسى هلال المعركة عسكرياً، وبسط سيطرته المطلقة على الجبل ومناجمه، وطرد المنافسين.

بفضل سيطرته على جبل عامر، تحوّل موسى هلال إلى قوة اقتصادية مستقلة عن الخرطوم، بعائدات قدرتها تقارير أممية ودولية، أن عائدات الذهب من جبل عامر كانت تصل إلى 54 مليون دولار سنوياً.

بفضل هذه الأموال، لم يعد هلال بحاجة لراتب الحكومة، وأسس “مجلس الصحوة الثوري”، وبدأ ينتقد البشير علناً، ويفرض الضرائب والجمارك الخاصة به، وأصبح الحاكم الفعلي لشمال دارفور.

في هذه المرحلة، بدأت الحكومة تفقد السيطرة على موسى هلال الذي أصبح قوياً ومتمرداً على توجيهات الخرطوم.

وبدأ البشير البحث عن بديل، ووجده في قائد ميداني شاب وشرس كان يعمل سابقاً تحت إمرة هلال، وهو محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بحسب ما نشر عنه في تقارير إعلامية مختلفة.

5. السقوط: “حرب الذهب” الثانية (2012- 2017)

كانت الحكومة تعاني من أزمة اقتصادية وتحتاج للذهب، لذلك كلف البشير حميدتي بمهمة القضاء على نفوذ موسى هلال وانتزاع جبل عامر منه.

في منتصف 2013، صدر القرار الرسمي بتشكيل قوات بقيادة حميدتي أطلق عليها اسم “قوات الدعم السريع”، لتعكس مهمتها: التحرك بسرعة فائقة لدعم الجيش في أي منطقة ملتهبة.

لم تتبع هذه القوات للجيش (وزارة الدفاع) ربما خوفاً من الانقلابات، بل تم إلحاقها بـ”جهاز الأمن والمخابرات الوطني” (NISS).

وحققت منذ عام 2013، نجاحات عسكرية ساحقة ضد الحركات المسلحة في “معركة قوز دنقو” وغيرها، مما أكسب حميدتي ثقة البشير المطلقة.

لتحسين صورتها السيئة (كجنجويد سابقين)، أوكلت الحكومة لهذه القوات مهام جديدة تهم المجتمع الدولي، متعلقة بحراسة الحدود، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وبدأ حميدتي عملية إنهاء تمرد موسى هلال، تحت غطاء حملة “جمع السلاح”، إذ هاجمت قوات الدعم السريع معقله في “مستريحة” وسيطرت على جبل عامر في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

تم اعتقال موسى هلال (وسجنه في الخرطوم لسنوات)، وانتقلت ملكية “إمبراطورية الذهب” في جبل عامر بالكامل إلى حميدتي، وشركة “الجنيد” التابعة لعائلته، لتصبح المصدر المالي الرئيسي لقوات الدعم السريع لاحقاً.

وخلاصة القول في هذا الجزء من الحكاية، أن موسى هلال هو من “فتح” باب الذهب في جبل عامر بالدم، واستخدمه ليتمرد على الدولة، لكن هذا الذهب نفسه كان سبب نهايته في السجن، حيث أغرى الحكومة وحميدتي بالتحالف ضده لانتزاع “الكنز” منه.

وتم إطلاق سراحه لاحقاً عام 2021، وكانت ابنته أماني، تزوجت في عام 2012، من رئيس التشاد السابق إدريس ديبي.

6. الانفصال والتبعية للرئيس (قانون 2017)

تعد هذه هي أخطر مرحلة في تاريخ قوات الدعم السريع، والتي زرعت بذور الحرب الحالية في السودان.

إذ شعر الجيش بخطورة وجود جيش موازٍ يتبع لجهاز الأمن (الذي هو جهاز مدني).

لكن البشير، الذي كان يخشى انقلاب الجيش عليه، أصر على تقوية حميدتي.

أجاز البرلمان قانون الدعم السريع 2017، وجعلها قوة نظامية مستقلة تتبع مباشرة لـ”رئيس الجمهورية” (القائد الأعلى للقوات المسلحة)، ولا تتلقى الأوامر من رئيس الأركان أو وزير الدفاع.

وكان التحول عبر ثلاث خطوات:

- 1- إعادة الهيكلة: تحويل المليشيات القبلية إلى كتائب منظمة برتب عسكرية ورواتب وزي رسمي.

- 2- التسليح النوعي: استبدال الأحصنة والجمال بآلاف سيارات “تويوتا لاندكروزر” ومضادات طيران وأسلحة ثقيلة.

- 3- الغطاء القانوني: إصدار قانون برلماني يمنحهم الحصانة والشرعية كقوات دولة وليس مليشيا.

لكن النتيجة لم تكن لصالح البشير، الذي اعتقد أنه صنع “جيشاً خاصاً” لحمايته، فهذا الجيش وصف حينها بأنه أصبح أقوى من الدولة نفسها، وانتهى به الأمر بالانقلاب على البشير نفسه عام 2019، ثم الدخول في حرب مع الجيش النظامي 2023، لتنتقل قوات الدعم السريع من الشرعنة إلى التمرد مجدداً.

فبعد الإطاحة بالبشير في 2019، تصاعد التنافس على السلطة بين قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، وحميدتي نائبه.

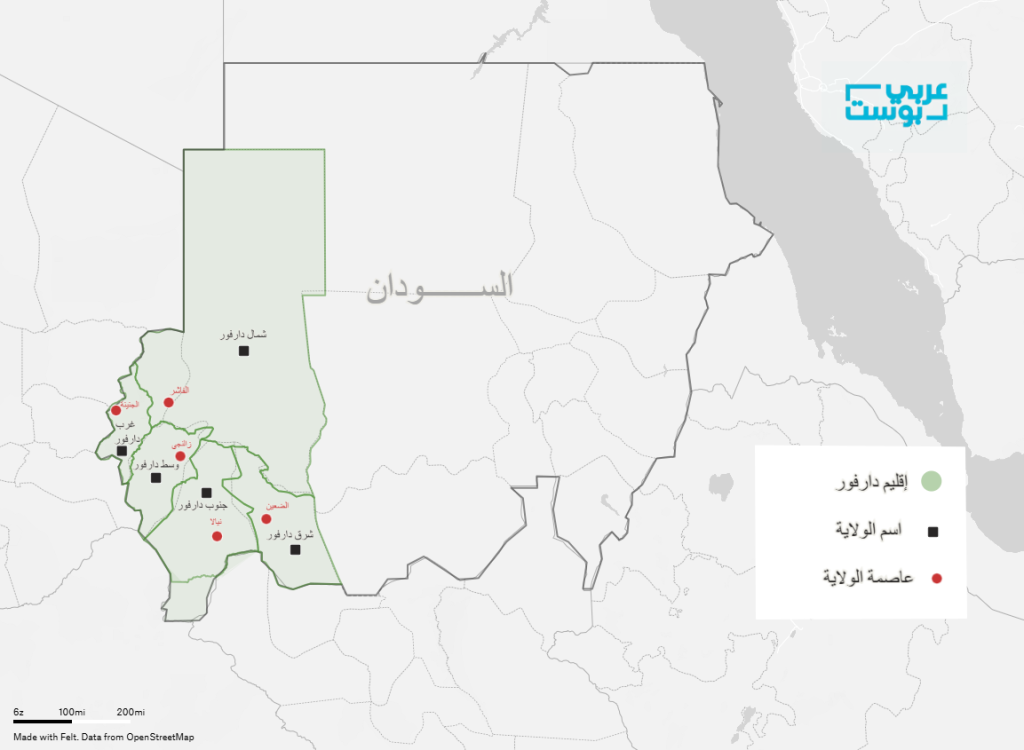

لنربط سياق هذه التطورات بما يتعلق بإقليم دارفور، فإنه يمكن شرح ديمغرافيا الإقليم ومناطقه، ثم العودة إلى الأحداث مجدداً.

ديمغرافيا دارفور والقبائل فيها

لنفهم أكثر الأسباب العرقية في أزمة دارفور، فإنه من المهم أن نتعرف أكثر على أطرافها، الذين هم بالأصل قبائل تعيش في إقليم دارفور، الذي يتميز بتنوع عرقي وديني كبير.

لكن الصراع تم تأطيره بشكل تبسيطي على أنه بين مجموعات “أفريقية” ومجموعات “عربية”، وكلتاهما تدينان بالإسلام.

وارتبط إقليم دارفور تاريخياً باسم قبيلة الفور الأفريقية، إذ إن الاسم يعني “أرض الفور”:

وهي تتكون من شقين:

- 1- دار: وتعني في اللهجة المحلية والعربية الديار، الوطن، أو المنطقة الجغرافية (مثل دار مساليت، دار زغاوة، دار حمر).

- 2- فور: وهي اسم القبيلة الرئيسية والأكبر التي سكنت الإقليم تاريخياً، وأسست فيه سلطنة قوية (سلطنة دارفور) استمرت لقرون.

واكتسب الإقليم هذا الاسم لأن قبيلة “الفور” هي من أسس الدولة والسلطة السياسية الحاكمة في المنطقة منذ القرن السابع عشر تقريباً (سلالة الكيرا)، وذلك بحسب الموسوعة البريطانية (Encyclopedia Britannica) التي تعد المرجع الأول للتعريفات التاريخية والجغرافية.

وبما أن الحكم والسلطة كانا بيدهم، سُميت المنطقة بأكملها باسمهم، رغم وجود عشرات القبائل الأخرى التي تعيش هناك.

ويخلد الاسم ذكرى سلطنة الفور الإسلامية التي كانت دولة مستقلة تحكم هذه الرقعة الجغرافية قبل ضمها للسودان الحديث حتى عام 1917.

الحرب الحالية وسيطرة الدعم السريع على دارفور

في عام 2019، أطاح الجيش بحكم عمر البشير، ودخلت البلاد في مرحلة انتقالية يقودها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي شكّل وترأس مجلس السيادة، وعيّن نائبه ليكون حميدتي قائد قوات الدعم السريع.

لكن في أبريل/نيسان 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لتصبح دارفور مجدداً مسرحاً رئيسياً للصراع في السودان.

الحرب في دارفور:

- – الأهداف العرقية المتجددة: مع اندلاع القتال، عادت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها لاستهداف المجموعات العرقية غير العربية (مثل المساليت في غرب دارفور)، متسببة في موجة جديدة من الفظائع والنزوح الجماعي نحو تشاد.

- – السيطرة على الولايات: نجحت قوات الدعم السريع في بسط سيطرتها على معظم إقليم دارفور، باستثناء آخر معاقل الجيش في شمال درافور وعاصمته الفاشر.

- – سيطرة الدعم السريع على شمال دارفور وسقوط الفاشر:

كانت الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، هي آخر وأهم معقل للجيش السوداني وحلفائه في الإقليم، وبعد حصار دام لأكثر من عام ونصف، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وبالتالي، سيطرت قوات الدعم السريع بالكامل على إقليم دارفور الذي يتكون من خمس ولايات، وبات خارج سيطرة القوات النظامية بالكامل، بمساحة تشكل خمس مساحة السودان، وكامل مناطق غرب السودان.

ولايات دارفور الخمس وعواصمها

يأخذنا هذا الحديث إلى جغرافيا إقليم دارفور، الذي قُسم إلى خمس ولايات في عام 2012، وعواصمها كالتالي:

تاريخياً، لم يكن الانفصال عن السودان هو المطلب الأساسي والمعلن لمعظم الحركات المسلحة الرئيسية في دارفور.

إذ كانت المطالب الأساسية تدور بشكل رئيسي حول:

- – إنهاء التهميش السياسي والاقتصادي والتنموي الذي عانت منه المنطقة.

- – اقتسام عادل للسلطة والثروة على المستوى القومي.

- – تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

- – إصلاحات هيكلية في الدولة السودانية.

ولكن مع سيطرة قوات الدعم السريع على ولايات دارفور الخمس، تثار مخاوف تتعلق بفكرة الانفصال، لا سيما مع إعلان حميدتي حكومة موازية في دارفور، من مدينة نيالا، حيث أدى “اليمين الدستورية” رئيساً لما سُمي بالمجلس الرئاسي لحكومة تحالف السودان الجديد، المعروف اختصارا بـ “تأسيس”.

وعلى الرغم من أن الانفصال لم يكن مطلباً للحركات المتمردة على الحكومة المركزية تاريخياً في دارفور، إلا أنها نزعة الانفصال كانت موجودة، خاصة بعد انفصال جنوب السودان.

وكان جرى في عام 2016، استفتاء حول الإبقاء على دارفور كإقليم واحد بخمس ولايات، وصوتت أغلبية ساحقة لصالح الإبقاء على الولايات، وقد رأت بعض الحركات المسلحة أن نتيجة الاستفتاء تهدف إلى إضعاف الإقليم وتقسيمه حتى تنسف حلم الانفصال.

وما ساهم في عدم تطور الأمور حتى الانفصال، إبرام الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور عدة اتفاقيات سلام مهمة تاريخياً، كان الهدف منها معالجة جذور الصراع وتحقيق الاستقرار.

أهم هذه الاتفاقيات هي:

1- “سلام أبوجا” (2006) أولى المحاولات كانت في أبوجا، عاصمة نيجيريا. هناك، وتحت رعاية الاتحاد الأفريقي، حاولت الحكومة السودانية (في عهد البشير) مصافحة المتمردين.

كان الحلم كبيراً؛ نزع سلاح “الجنجويد” الذين أصبحوا كابوساً بالنسبة لحركات التمرد، وتقاسم السلطة والمال، وإعمار ما دمرته الحرب.

لكن، كما يقال، “اليد الواحدة لا تصفق”. وقّع فصيل واحد فقط (حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي) على الاتفاق، بينما رفض الآخرون. لذا، لم ينجح الاتفاق في إسكات البنادق تماماً.

2- “وثيقة الدوحة”.. الخيمة الأوسع (2011) بعد 5 سنوات من الفشل الأول، انتقل المشهد إلى الخليج، وتحديداً إلى الدوحة. كانت الرعاية القطرية تسعى لسلام أكثر شمولاً.

ما الجديد؟ جلس إلى الطاولة التجاني السيسي من حركة التحرير والعدالة. وطُرحت أفكار جريئة: سلطة إقليمية تحكم دارفور، وصندوق لتعويض الضحايا، وحتى استفتاء لتقرير مصير شكل الإقليم (الذي تم فعلاً في 2016).

رغم أن هذه الوثيقة كانت أعمق وأشمل، إلا أن المقاعد بقيت ناقصة. لاعبون كبار في الميدان (حركة العدل والمساواة، وفصيل عبد الواحد نور) أداروا ظهورهم للاتفاق، فظل الجرح مفتوحاً ينزف.

3- “اتفاق جوبا”.. سلام العهد الجديد (2020) دارت الأيام، وسقط نظام البشير، وجاءت “حكومة الثورة”. تغيرت الوجوه، وانتقلت رحلة السلام إلى الجار القريب، جوبا، عاصمة جنوب السودان.

كان هذا الاتفاق تاريخياً لأنه جمع الحكومة الجديدة مع “الجبهة الثورية السودانية” التي ضمت خصوم الأمس ( مثل العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي).

وتم الاتفاق على ما كان مستحيلاً سابقاً: دمج المتمردين في الجيش النظامي، وجبر الضرر، وتطبيق العدالة الانتقالية.

اعتبر الاتفاق “السلام الأشمل”، لكن الحكاية أبت أن تكتمل فصولها السعيدة؛ إذ بقي قائدان كبيران (عبد الواحد نور وعبد العزيز الحلو) معتصمين في مواقفهم، رافضين التوقيع، لتبقى صفحة السلام منقوصة السطر الأخير.

الحركات المسلحة في دارفور

إذن، ما هي الحركات المسلحة في دارفور، والتي بدأ ظهورها منذ عام 2003:

الحركتان الأم:

- – حركة تحرير السودان (SLM): انقسمت لفصائل عدة، أبرزها فصيل مني أركو مناوي وفصيل عبد الواحد محمد نور، وكلاهما أسسا معاً الحركة عام 2003، قبل انقسامها إلى حركتين يقود كل واحد منها حركة.

- وهي علمانية، يسارية، ذات قاعدة شعبية من قبيلتي الفور والزغاوة.

- – حركة العدل والمساواة (JEM): أسسها خليل إبراهيم عام 2003، ثم جبريل إبراهيم لاحقاً. وتميزت بكونها ذات صبغة أيديولوجية إسلامية وسياسية أكبر، ولها علاقات متقلبة مع الحكومة التشادية، وتعتمد عسكرياً بشكل كبير على قبيلة الزغاوة.

ومرت الحركتان بحقبة انشقاقات كبرى بين (2006 – 2020)، وارتبطتا باتفاقات الحل السياسي.

فبعد مفاوضات أبوجا (2006) والدوحة (2011)، انقسمت الحركات بشكل كبير، وأهم هذه الانقسامات التي شكلت المشهد الحالي هي:

أولاً: حركة تحرير السودان

ثانياً: حركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم:

ثالثاً: تجمع حركات منشقة من حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة

حركة التحرير والعدالة (LJM)

تحالف سياسي وعسكري نشأ في 2010 في العاصمة القطرية الدوحة.

لم تكن حركة واحدة منذ البداية، بل تشكلت بغرض توحيد الفصائل الصغيرة المنشقة للدخول في مفاوضات سلام موحدة مع الحكومة السودانية، وهي الحركة التي وقعت لاحقاً على “وثيقة الدوحة لسلام دارفور” في 2011.

من أي حركة انشقت؟ الحركة ليست انشقاقاً واحداً، بل هي عملية “تجميع” لشتات انشقاقات سابقة. تكونت الحركة من اندماج مجموعتين رئيسيتين كانتا تضمان نحو 10 فصائل صغيرة منشقة عن الحركات الكبرى (تحديداً حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة):

- – مجموعة طرابلس: ضمت 5 فصائل (أغلبها منشقة عن حركة تحرير السودان).

- – مجموعة أديس أبابا: ضمت 5 فصائل أخرى (خليط من منشقي تحرير السودان والعدل والمساواة).

لذا، تعود جذور مقاتليها أساساً إلى حركة تحرير السودان (بشقيها) وبدرجة أقل حركة العدل والمساواة.

قائد الحركة: التجاني السيسي محمد أتيم.

خلفيته: ليس قائداً عسكرياً ميدانياً بالمعنى التقليدي (مثل مناوي أو عبد الواحد)، بل هو شخصية سياسية وأكاديمية بارزة ينتمي لقبيلة الفور.

تاريخه السياسي: كان حاكماً لإقليم دارفور في الفترة الديمقراطية (1987-1989) إبان حكم الصادق المهدي، وهي الفترة التي شهدت “حرب الفور والعرب”.

دوره في الحركة: عاش في المنفى لسنوات، وتم استدعاؤه وتوافقت عليه الفصائل الصغيرة في الدوحة ليكون رئيساً لحركة التحرير والعدالة بصفته شخصية قيادية مقبولة وتوافقية.

بعد السلام: أصبح رئيساً للسلطة الإقليمية لدارفور (2011-2016) بموجب اتفاقية الدوحة.

بعد ذلك، رأس التجاني السيسي حزب التحرير والعدالة القومي، بعد انتهاء أجل السلطة الإقليمية لدارفور، وتحول حركته إلى حزب سياسي.

أين الحركات المسلحة من الحرب في السودان (2023-2025)؟

بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أعادت الحركات تموضعها بشكل جذري. يمكن تلخيص المشهد الحالي في الجدول التالي:

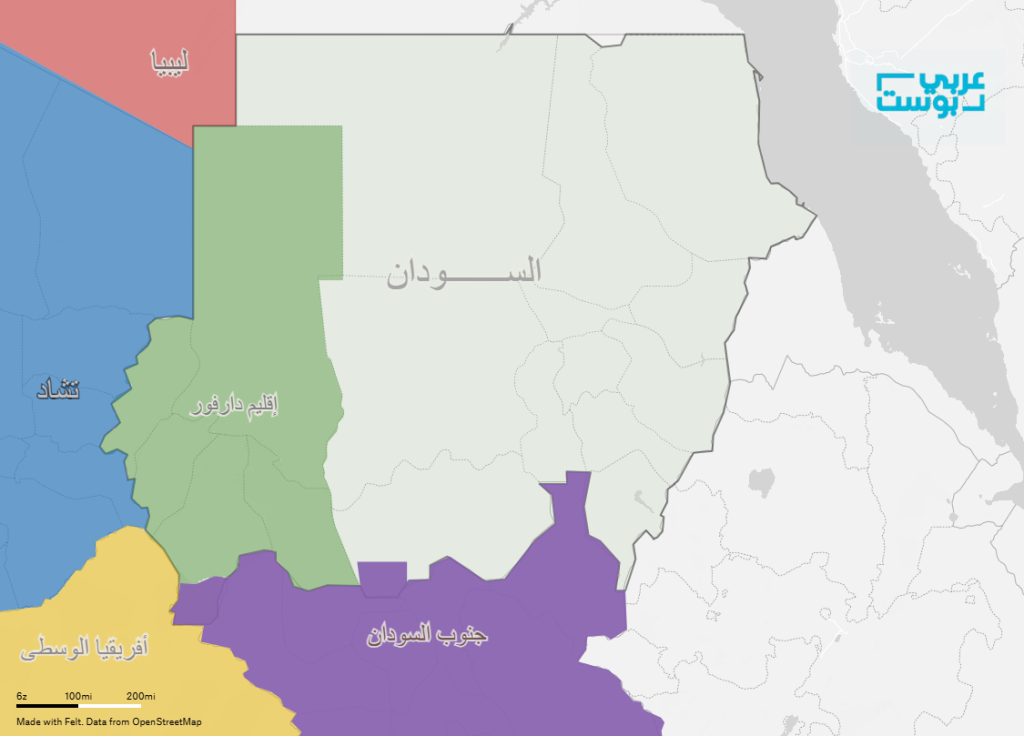

خريطة دارفور والدول المحيطة بها

يقع إقليم دارفور في غرب السودان، وتبلغ مساحته حوالي 500,000 كيلومتر مربع (ما يقارب مساحة إيطاليا وبريطانيا معاً)، ويتمتع بحدود دولية واسعة تجعله نقطة ارتكاز إقليمية.

وجعلت الحدود المفتوحة مع تشاد وأفريقيا الوسطى الإقليم بوابة للأسلحة والتحركات القبلية العابرة للحدود، مما غذى الصراع.

أهمية دارفور في صراعات الساحل الأفريقي

يُعدّ السودان الدولة الأكبر من حيث عدد السكان وحجم القوات المسلحة في منطقة الساحل. ولذلك؛ فتح انزلاقه إلى حرب أهلية الباب أمام فوضى طويلة الأمد تضرب الشريط الممتد من شرق أفريقيا إلى غربها، تهدد بالدرجة الأولى وحدة السـودان، كما لا يستبعد أن تنتقل مآلاتها إلى تشاد وأفريقيا الوسطى بحكم القرب الجغرافي والامتداد القبلي.

وفي الوقت ذاته، تظهر ليبيا وتشاد كقاعدة خلفية للأطراف المتقاتلة للتزود بالوقود والغذاء والسلاح.

الحدود المفتوحة لدول تشهد صراعات داخلية وانتشارا للسلاح مثل ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، واشتعال صراعات في المحيط الأوسع في مالي ونيجيريا والنيجر وإثيوبيا والصومال، وحضور البعد القبلي والعرقي والجهوي في أغلب تلك النزاعات، بالتزامن مع انتشار الجفاف وزيادة التصحر والتغيرات المناخية، يعني أن القارة الأفريقية قد تكون مقبلة على صراعات هي الأكثر دموية في العصر الحديث.

وبحسب بحث أجرته منصة أسباب البحثية، فإنه لا وجود للحدود في أذهان العرب الرحل؛ إذ يولد الشخص في بلد، ويعيش في بلد آخر، ويقاتل في بلد ثالث، فالولاء للقبيلة مقدم على الحدود الدولية المرسومة في عهد الاستعمار.

ولذا نجد أن نحو 60% من مقاتلي “الجبهة المتحدة من أجل التغيير” التشادية المتمردة الذين أسرهم الجيش التشادي خلال هجومهم على العاصمة انجمينا عام 2006 يحملون الجنسية السودانية.

كما أن بعضهم قاتلوا سابقاً في أفريقيا الوسطى، حيث أوصلوا الرئيس “بوزيزيه” إلى سدة الحكم في سنة 2003، قبل أن يتمردوا عليه، ويعودوا إلى تشاد بدعم من الخرطوم.

كذلك قاتل 700 من عرب دارفور بقيادة “موسى عبد القاسم”، من قبيلة المحاميد، ضمن “تحالف سيليكا” ذي الأغلبية المسلمة في دولة أفريقيا الوسطى خلال الفترة 2012 – 2014 فيما تدخلت عناصر الدعم السريع من عرب المسيرية بغرب كردفان في القتال بجنوب السودان عام 2016 دعما لحلفائهم من قبيلة النوير في مواجهة حكومة سيلفا كير.

كذلك شارك متمردو دارفور في القتال بليبيا، حيث قاتل جيش تحرير السودان بقيادة “ميني ميناوي” (حاكم إقليم دارفور) في صف قوات خليفة حفتر، بينما قاتلت حركة العدل والمساواة ذات الميول الإسلامية، بقيادة جبريل إبراهيم وزير مالية السودان، بجوار خصوم حفتر، حيث نقلا قواتهما من جنوب السودان إلى ليبيا عبر أفريقيا الوسطى وتشاد ودارفور.

وتوضح تلك الأمثلة أن تواجد عناصر من تشاد والنيجر وأفريقيا الوسطى ضمن قوات الدعم السريع، ليس بالأمر الجديد ولا الغريب على الصراعات في تلك المنطقة، التي يلعب الولاء القبلي فيها عاملاً حاسماً.

في ضوء ما سبق، يلعب القتال في السودان دور حلقة الوصل بين حروب منطقة الساحل من غرب إلى شرق القارة، وفتح الباب لانخراط القبائل المحلية بقوة في تلك الصراعات التي تغذيها موجات الجفاف، وانتشار البطالة، والصراع على الموارد، فضلاً عن التنافس بين قوى إقليمية مثل مصر وإثيوبيا والإمارات والجزائر وكينيا، وأخرى دولية مثل الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا.

وتثير عودة “حميدتي” دارفور بعد السيطرة بالكامل على الإقليم، مخاوف في التشاد، من أن يشكل تحالفاً مع المعارضة التشادية المسلحة، ما سيهدد النظام القائم، الذي لا يتجاوز حجم جيشه نصف حجم قوات الدعم السريع، والتي تُقدر حاليا بنحو 100 إلى 120 ألف فرد.

خاصة أن الجيش التشادي ينتشر على طول حدود البلاد للتعامل مع تهديدات مختلفة، فهو يقاتل في بحيرة تشاد ضد بوكو حرام، ويقاتل في الشمال ضد الجماعات المتمردة المتمركزة في ليبيا، والآن سيضطر لتعزيز تواجده في الشرق على الحدود مع دارفور، بعد سيطرة الدعم السريع على الإقليم، وكامل غرب السودان.

ولم تحسم الأمور ميدانيا بعد في غرب السودان، إذ ما يزال الجيش السوداني يقاتل قوات الدعم السريع في ولايات كردفان، والتي تمهد الطريق لمحاولة الجيش استعادة الإقليم، ما يترك مصير إقليم دارفور مفتوحاً دون حسم عسكري أو سياسي حتى الآن.